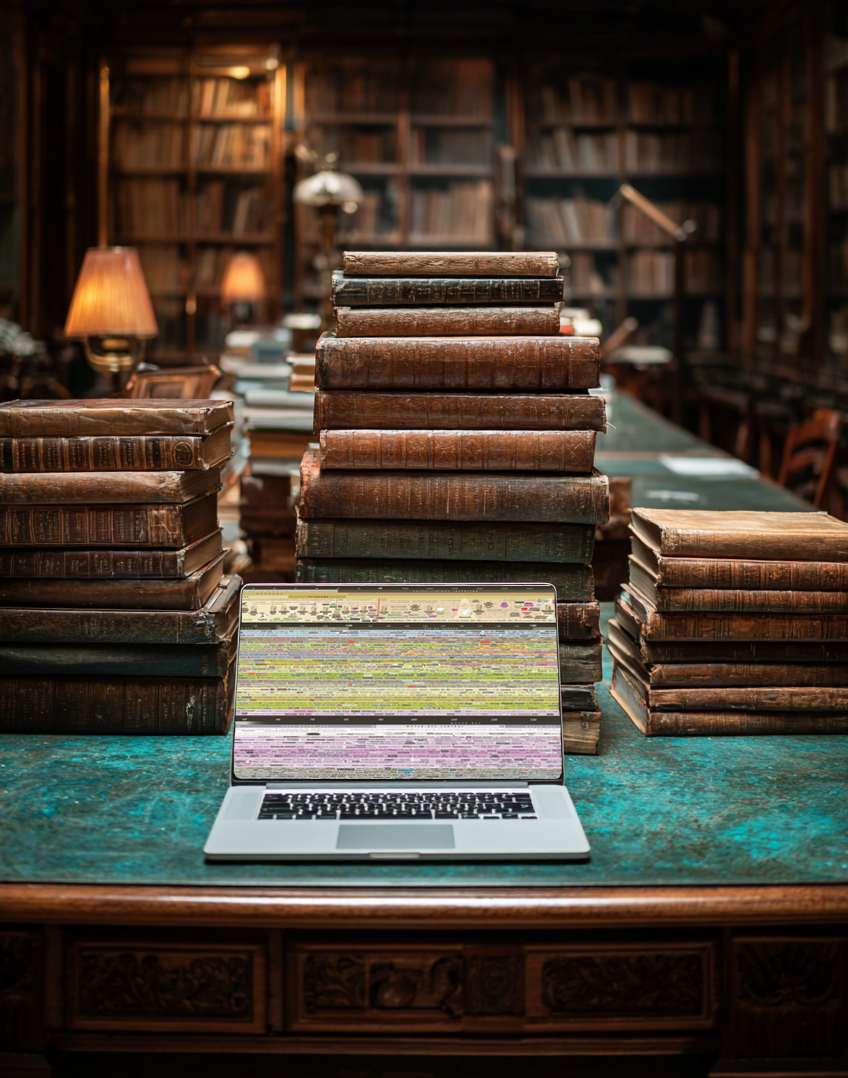

Le projet d’une carte du temps : Une chronologie universelle

La création d’une frise chronologique mondiale a représenté un défi immense, fruit de plusieurs années de travail rigoureux et sans relâche. Chercher à représenter l’histoire de l’humanité dans un format limité imposait des choix difficiles, entre sélection, hiérarchisation et synthèse. Ce travail s’est appuyé sur une démarche méthodique :croiser un grand nombre de sources, confronter des récits parfois contradictoires, recueillir l’avis majoritaire des spécialistes tout en résistant aux simplifications virales du web et des fiertés nationales. L’objectif : s’approcher, autant que possible, d’une vision impartiale et équilibrée. Cela a exigé un vocabulaire neutre, des critères constants, et une attention particulière aux civilisations oubliées ou marginalisées par les récits nationaux dominants. Ce projet n’a pas cherché à flatter les mémoires , mais à donner leur juste place à toutes les pièces du puzzle humain. Il s’agissait, avec humilité, de déposer les armes du récit national pour tenter une histoire vraiment globale, fondée sur l’exigence de justesse et de respect.